민속박물관, 19세기 기록 ‘거상잡의’ 번역

당대 시묘살이·제사 등 문화 상세히 담아

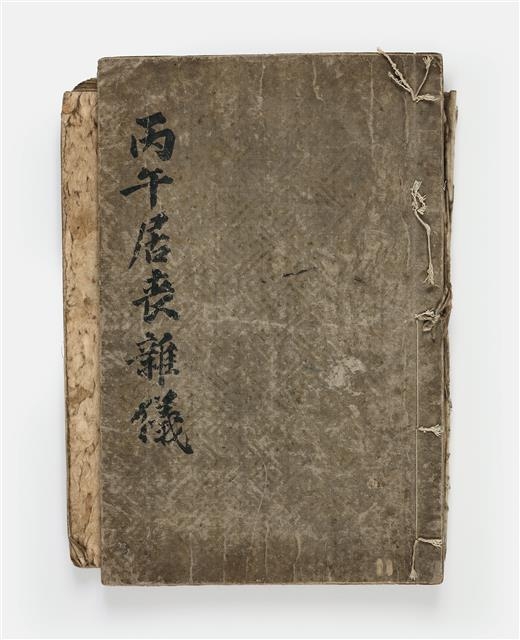

국립민속박물관은 이를 번역하고 그동안 명확하지 않았던 저자와 작성 연대 등에 대해 상세한 주석을 붙인 ‘19세기 경주김씨 집안의 삼년상 일지 거상잡의’(최순권 역주)를 최근 발간했다. 예서에 규정된 상중 의례와 관행이 실제로 조선 후기 양반가에서 어떻게 행해졌는지 자세히 살펴볼 수 있는 드문 기록이다.

김준영은 삼년상을 28개월 동안 치렀다. 부모의 묘 옆에 움막을 짓고 탈상 때까지 묘소를 돌보는 시묘살이 대신 한양 집과 화성 집을 오갔다. 실제로 삼년상은 36개월이 아닌 27~28개월이 보통이었으며, 시묘살이는 예법에 나오지 않는 것으로 보는 견해가 우세하다. 예법은 상중에 조상 제사를 생략하도록 했으나 김준영은 부모상을 치르면서도 제사를 모셨다.

자료집에는 또 다른 기록물인 ‘거우일기’(居憂日記)가 부록으로 실렸다. 안주목사 이창임(1730∼1775)이 세상을 떠나자 아들 이선정(1759∼1814)이 1775년 7월 22일부터 이듬해 2월까지 남긴 상장례 일지다. 상례용품 목록과 참여자 명단, 부의 내용이 기록돼 있다.

2021-08-17 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지