미국 자유아시아방송(RFA) 화면 캡처

북한 주민들이 발굴해 보관하고 있는 미군 전사자 군번 인식표.

미국 자유아시아방송(RFA) 화면 캡처

미국 자유아시아방송(RFA) 화면 캡처

보도에 따르면, 함경북도의 한 소식통은 최근 미·북 정상회담 합의문 내용이 알려지면서 북한에서 미군 전사자 유해에 대한 관심이 높아지고 있다. 한국전쟁 휴전 이후 발굴·보관해 온 유해를 비싼 값에 팔 수 있게 됐기 때문이다.

소식통은 “예전에도 주민들 사이에서 미군의 유해가 돈이 된다는 사실이 알려져 6·25 격전지 인근에서 미군 전사자로 보이는 유해를 발견하면 당국에 신고하지 않고 집에서 보관하는 일이 비일비재했다”고 말했다. 당국에 신고해봤자 돌아오는 보상이 전혀 없기 때문이란 것이다. 그는 “미군 유해 1구를 인식표(군번) 등 증거물과 함께 중국 브로커에게 넘기면 보통 1000달러 가량을 손에 넣을 수 있다”고 했다.

소식통에 따르면 미군 유해가 가장 많이 발굴되는 곳은 함경남도 장진이다. 군번과 군복, 군화 등 유품들도 이 일대에서 상당수 발굴되는 것으로 전해졌다. 소식통은 “장진 외 다른 격전지에서도 많은 전사자 유해가 발굴되고 있지만 주민들은 유독 미군 유해에만 관심을 집중하고 있다”며 “돈이 안 되는 인민군이나 한국군의 유해가 발견되면 그대로 방치해버린다”고 했다.

함경남도 장진군은 1950년 한국전쟁 당시 가장 많은 미군 사상자를 낸 전투 중 하나인 ‘장진호 전투’가 벌어진 곳이다. 미 8군단 예하 제1해병사단이 장진호 북쪽으로 진출하던 중 중공군 제9병단 예하 7개 사단과 충돌해 2주간 동안 추위와 굶주림을 극복하고 철수를 완수한 곳이기 때문이다.

중국 브로커는 DNA 검사와 군번 확인, 전쟁기록 대조 등 절차를 거쳐 미국 측에 유해를 인도하는 것으로 전해졌다. 이와 관련, 소식통은 이 과정에서 여러 단계의 브로커를 거치기 때문에 북한 주민들은 실제로 유해가 미국의 가족에 인도됐는지 여부는 확인하지 못한다고 설명했다.

서울신문DB

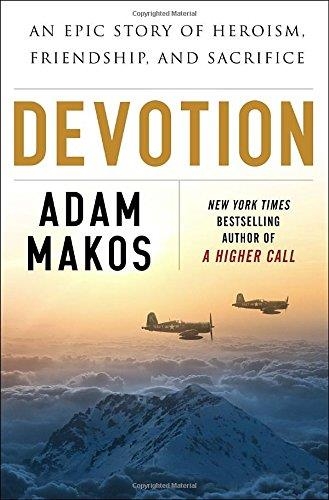

1950년 12월 함경남도 장진호 전투에서 싸웠던 해군 중위 토머스 허드너(91)의 구술을 바탕으로 전쟁소설 작가인 애덤 마코스가 쓴 책 ‘헌신’(사진.Devotion)의 표지.

서울신문DB

서울신문DB

함경남도의 또 다른 소식통은 “북한 정부가 이번에 미국 측에 송환하는 200여구의 미군 유해 외에도 주민들이 보관하고 있는 미군 유해가 훨씬 더 많을 것”이라고 추정했다. 주한미군사령부는 지난 24일 판문점을 통해 운구함 100여개를 북측에 전달했다고 밝혔다. 유해를 미국으로 옮기기 위한 금속관 158개도 경기도 오산 미 공군기지에 준비했다.

미군 유해 발굴을 위한 북한군의 움직임도 활발한 것으로 전해졌다. 소식통은 “발굴 현장은 삼엄한 경계 속에서 인민군 총정치국이 발굴을 지휘하고 있다”며 “필요한 각종 장비가 투입되고 있다”고 전했다.

온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지