6월 3일 대통령 선거를 앞두고 유권자들의 관심은 투표용지에도 쏠리고 있다.

투표용지는 유권자가 자기 의사를 표현하는 가장 기본적인 도구이며 투표용지의 형태와 특징이 선거의 접근성과 보안성 등에 큰 영향을 미치기 때문이다.

그렇다면 우리나라 대통령 선거에서 투표용지는 많은 변화가 있었던 걸까. 변화가 있었다면 왜 이렇게 바뀐 걸까.

우리나라의 역대 대통령 선거 투표 용지는 건국 이후 정치적, 사회적 변화와 함께 다양한 변천 과정을 거쳐 왔다.

초기 간접선거 시기의 단순한 투표용지 형태에서 시작해 직접선거 도입과 함께 유권자 편의성을 고려한 형태로 발전해 왔다.

권위주의 시대에서는 간접선거를 하고 후보자 수도 제한했지만 민주화 이후 직접선거가 정착되면서 투표용지는 가로쓰기, 한글 표기, 아라비아 숫자 기호 도입 등 현대적인 형태로 자리 잡았다.

1990년대 이후에는 유권자의 편의성뿐만 아니라 자동 개표 시스템 도입, 무효표 방지, 보안 강화 등 다양한 요소를 고려한 형태로 진화했다.

중앙선거관리위원회 사이버 선거역사관 등에 따르면 우리나라 초기 대통령 선거의 경우 각종 자료를 토대로 할 때 제1대(1948년) 대선은 소수의 국회의원만이 참여하는 간접선거였다. 이에 따라 당시 투표용지는 일반 유권자를 위한 복잡한 디자인이나 특징보다는 선거인인 국회의원들이 용이하게 사용할 수 있도록 간결한 형태에 중점을 둔 것으로 보인다.

제2대(1952년)와 제3대(1956년) 대선은 직접 선거 방식이었다. 세로쓰기와 함께 후보자 식별을 위해 막대 기호가 사용됐을 가능성이 있다. 막대 기호가 사용된 것은 여전히 존재했던 문맹 유권자들을 배려하기 위한 조치로 볼 수 있다.

제4대(1960년) 대선은 그해 3월 이승만 후보가 상대 후보 사망으로 무투표 당선됐으나 4·19 혁명 이후 당선이 무효가 됐고 8월에 대선이 다시 치러졌다. 그해 3월 대선에는 투표용지에 아라비아 숫자 대신 막대 기호가 사용됐고 세로쓰기와 한자·한글 혼용 표기가 이뤄졌다. 그해 8월 선거는 간접선거로 회귀해 투표용지가 제1대 선거와 유사한 형태였을 것으로 보인다.

박정희 후보가 당선된 제5~7대(1963~1971년) 대선은 직접 선거로 복귀했으며 제5대(1963년) 대선부터 정당 추천제가 의무화되면서 투표용지에 정당명이 표기되기 시작했다. 제7대(1971년) 대선부터는 막대 기호 대신 아라비아 숫자가 사용됐지만 세로쓰기와 한자·한글 혼용은 유지됐다.

투표용지에 정당명이 포함된 것은 우리나라 정치에서 정당의 역할이 중요해졌음을 보여준 대목이다. 유권자들은 후보의 소속 정당을 통해 정치적 성향과 정책을 파악하고 투표 결정을 내릴 수 있게 됐다.

제8~10대(1972~1979년) 대선도 권위주의 시대라서 간접 선거로 치러졌다.

이 시기의 대선은 통일주체국민회의 대의원에 의한 간접 선거였으므로, 건국 초기의 간접 선거와 유사하게 대의원들이 후보 이름을 직접 기재하는 방식이었을 것으로 보인다. 제8대(1972년) 대선 투표용지는 엽서 크기에 뻣뻣한 종이였다는 기록이 있다.

제11대(1980년) 대선은 최규하 대통령의 하야로 당시 군부 실력자였던 전두환 보안사령관이 단독 출마해 통일주체국민회의에 의한 간접 선거로 당선됐다. 투표용지는 이전의 간접 선거와 유사하게 통일주체국민회의 대의원들이 단일 후보를 지지하는 형태였을 것으로 추정된다.

제12대(1981년) 대선은 전두환 대통령 취임 후 대통령 7년 단임제를 골자로 하는 제5공화국 헌법이 국민투표를 통해 확정되면서 대통령 선거인단에 의한 간접 선거가 다시 치러졌고, 전두환 대통령이 다시 선출됐다. 투표용지는 이전의 직접 기재 방식에서 벗어나 후보자 이름이 인쇄된 투표용지에 도장을 사용하는 방식으로 바뀌었다.

제13대(1987년) 대선은 직접 선거로 복귀하면서 노태우 후보가 당선됐다. 투표용지는 세로쓰기와 한자·한글 혼용 표기가 유지됐고 아라비아 숫자가 기호로 사용됐다. 김영삼 후보가 당선된 제14대(1992년) 대선은 투표용지가 가로쓰기와 세로 정렬 방식으로 크게 변했고 왼쪽부터 아라비아 숫자 기호, 한글 정당명, 후보자 이름, 기표란 순으로 배치됐다.

가로쓰기와 세로 정렬 방식은 유권자들이 투표용지를 쉽고 편리하게 읽을 수 있도록 개선한 것이다. 한글 정당 이름만 표기된 것은 한글 사용의 보편화와 함께 유권자들의 이해도를 높이기 위한 변화로 볼 수 있다.

제16대(2002년) 대선에서는 노무현 후보가 당선됐는데 가로쓰기 및 세로 정렬 방식이 유지되면서 현대 선거의 표준으로 자리 잡았다. 제17대(2007년) 대선은 후보 수가 많아 투표용지가 길어져 인쇄 및 관리에 어려움을 초래했다.

제18대(2012년) 대선은 박근혜 후보가 당선됐는데 부정선거 방지를 위해 전자 칩이 내장된 강화 플라스틱 투표함이 도입됐다. 투표용지 자체보다는 투표함의 보안 강화에 초점을 맞췄다고 할 수 있다.

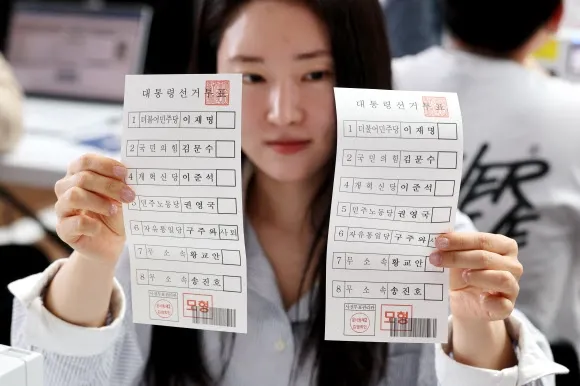

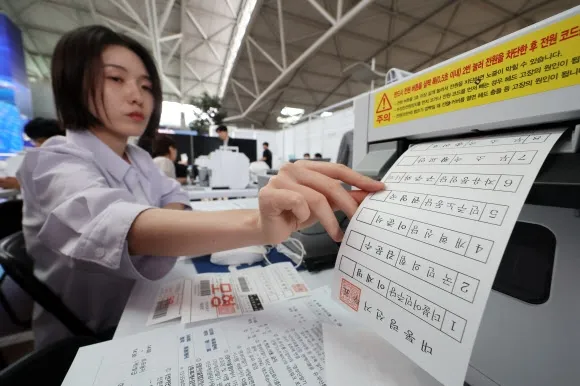

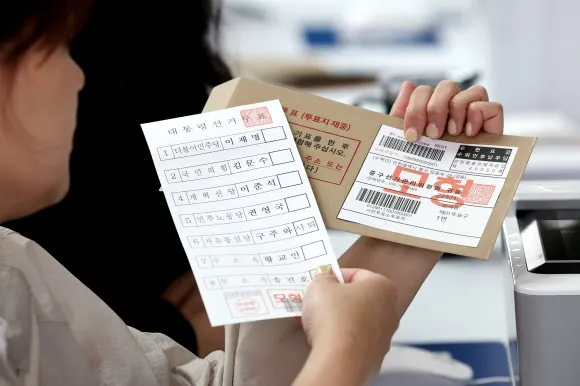

문재인 후보가 당선된 제19대(2017년) 대선은 투표용지가 무효표 방지를 위해 후보자 간 간격을 0.5cm로 설정했고, 사퇴한 후보의 기표란에는 ‘사퇴’라고 표기해놨다. 제20대(2022년) 대선에서는 윤석열 후보가 선출됐는데 투표용지는 자동 개표에 적합한 특수 코팅 용지가 사용됐고 후보자 간 간격은 그대로 유지됐다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지