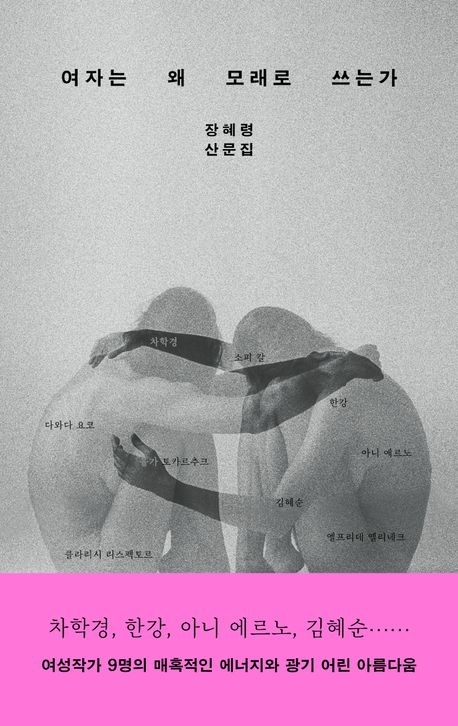

여자는 왜 모래로 쓰는가/장혜령 지음/은행나무/252쪽/1만 7000원

시인 장혜령(41)은 산문집 ‘여자는 왜 모래로 쓰는가’를 통해 여성 작가들을 ‘모래로 쓰는 자’로 명명하고, 여성 작가 9명의 작품 속 ‘여자’를 호출한다. 차학경, 아니 에르노, 다와다 요코, 한강, 소피 칼, 김혜순, 클라리시 리스펙토르, 엘프리데 옐리네크, 올가 토카르추크 등 국내외 작가의 글을 통해 ‘그들은 왜 모래로 쓸 수밖에 없었는가’에 대한 답을 찾아간다.

왜 하필 모래인가. 바람과 중력 그리고 억겁의 시간이 모래를 만들어 내지만 모래는 사라지기 십상이다. 손안의 모래는 조금의 움직임으로도 빠져나가 버리고 바람으로 인해 흩어져 버린다. 장혜령은 여성 작가들이 움켜쥘 수 없기에, 사라질 걸 뻔히 알고 있기 때문에 모래로 글을 쓴다고 말한다.

산문집은 ‘모래로 쓰기(말하기)’의 특성을 세 가지로 나눠 설명한다. 먼저 차학경, 에르노, 한강의 작품에서 여자의 음성성을 살핀다. 타자의 이야기를 들려주고 전달하는 여자, 기록되지 않은 목소리를 말하고, 그 기억을 대신 소리 낸다. 재미 예술가로 ‘딕테’라는 작품을 남기고 연쇄 강간범에 의해 죽음을 맞이한 차학경의 글에서 장혜령은 두 겹의 주체로 말하는 여자를 발견한다. “말하기란 본질적으로 몸을 매개로 한 경험의 번역 과정이며, 언어란 불완전하고 불안한 속성을 지녔음을 여자는 말한다. 두 겹의 주체로 말한다. 주인과 더불어 사는 유령처럼, 혹은 원본과 더불어 있는 번역본처럼.”(41쪽)

다와다, 칼, 토카르추크의 글을 통해서는 인간이 아닌 것에 의해 말해지고, 타자의 몸으로 갈아타면서 말하는 ‘번역성’에 집중한다. 현실에서 보이는 것 이상의 다른 무언가를 봐야만 하고, 그 바라봐지는 것을 말하는 ‘여자’가 존재하며, 인간의 시각을 넘어서 봐야만 드러나는 세계가 있음을 말한다.

“토카르추크의 여자는 오랜 세월 책의 형식을 찾아 헤맸다고 한다. 여자는 소설 ‘방랑자들’에서 ‘별자리 소설’이라는 방법론을 세운다. 연속적이고 연대기적인 서사 형식이 사회의 복잡성을 더는 표현할 수 없다고 생각해서였다.”(174쪽)

마지막으로 김혜순, 리스펙토르, 옐리네크를 불러내 유령성에 대해 말한다. 죽어서도 말하는 자의 의도가 무엇인지, ‘바리데기’처럼 죽어서 저 세계에서 본 것을 이 세계에 건너와 말하는 것에 관해 이야기한다.

“나는 김혜순의 여자가 번역한 바리데기에게서 여성적 쓰기의 형상을 본다. 결핍의 수용이 아닌 결핍을 전복하는 응전의 쓰기. 아무 데도 없으면서 어디에나 있는 유령의 쓰기. 자기도 모르게 터져 나오는 울음 같은 구토의 쓰기, 기워 쓰고 이어 쓰고 다시 쓰는 바느질 쓰기.”(197쪽)

장혜령은 모래가 품고 있는 억겁의 시간 동안 여자들이 토해 내고 뱉어 낸 단어들과 문장들을 통해 결국에는 “어둠 저편에서 상(像)이 떠오르도록 우물을” 들여다보는, 문학의 오래된 교양에 닿는다고 말한다.

2025-05-16 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지